Le site du Professeur

Claude Hamonet

Le site du Handitest, l’outil de mesure du handicap en quatre dimensions

|

Le site du Professeur |

Voir aussi : Le site du Handitest, l’outil de mesure du handicap en quatre dimensions |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ce texte est paru dans le numéro spécial du Journal de Réadaptation médicale (n° 4, Décembre 2010) reprenant les textes du colloque Jean Savy « Faut-il réhabiliter la réadaptation » Qui s’est tenu à l’Université Paris Descartes (15 septembre 2010) avec la présence effective du Président Axel Kahn et la participation du Laboratoire d’éthique médicale et de Médecine légale du Professeur Christian Hervé à l’occasion des trente ans de cette revue internationale francophone des éditions Elsevier.

« La réadaptation constitue l’ensemble des mesures ayant pour objet de rendre au malade ses capacités antérieures et d’améliorer sa condition physique et mentale, lui permettant d’occuper par ses moyens propres une place aussi normale que possible dans la société » (Organisation mondiale de la santé).

« La réadaptation médicale est définie comme l’application coordonnée et combinée de mesures dans les domaines médical, social, psychique, technique et pédagogique, qui peuvent aider à remettre le patient à la place qui lui convient le mieux dans la société ou/et à lui conserver cette place. » (Organisation mondiale de la santé).

« La médecine de rééducation et de réadaptation est une spécialité qui a pour rôle de coordonner et d’assurer la mise en application de toutes les mesures visant à prévenir ou à réduire au minimum inévitable les conséquences fonctionnelles, physiques, psychiques, sociales et économiques des déficiences ou des incapacités. Elle comporte la mise en œuvre méthodique des actions nécessaires à la réalisation de ces objectifs, depuis le début de l’affection, jusqu’à la réinsertion du patient dans son milieu ambiant et dans la société. » (Fédération européenne de médecine physique et de réadaptation).

« L’intervention d’adaptation ou de réadaptation est le regroupement, sous forme d’un processus personnalisé, coordonné et limité dans le temps, des différents moyens mis en œuvre pour permettre à une personne handicapée de développer ses capacités physiques et mentales et son potentiel d’autonomie sociale. » (Patrick Fougeyrollas, À part égale, Office des personnes handicapées au Québec (OPHQ), 1984)

Réadaptation est un mot relativement nouveau dans la langue française. Le dictionnaire d'Emile Littré de 1875 ne le mentionne pas, pas plus que le Dictionnaire de Médecine (1908) du même auteur. Le Petit Robert .le fait naître en 1897. C'est donc un mot nouveau qui est très lié, selon ce dictionnaire (1982), à celui de réinsertion dans la vie après une phase de perte d'adaptation. A partir de 1933, on lui trouve un sens thérapeutique en ajoutant "fonctionnelle", confondant avec la rééducation, avec des exemples empruntés aux techniques de la Médecine Physique tel que "massages, électrothérapie." Il s'imposera progressivement, vis-à-vis de l'infirmité, avec son cortège d'invalidités, comme une réponse plus avancée socialement que la seule solidarité nationale, héritière de l'antique charité, encore souvent mise en avant.

Son ascension dans le vocabulaire médico social est parallèle à celle du terme handicap. Ce dernier, en se substituant à des terminologies négatives et stigmatisantes a conduit à une définition plus positive et plus opérationnelle des difficultés que rencontrent certaines personnes à rejoindre les normes sociales imposées par la moyenne des individus. Il apparaît comme la démarche qui permet "le remplacement, le rétablissement de la même situation qu'auparavant, la substitution, la compensation…" (Henri-Jacques Stiker (2)). La nouvelle "loi pour l'égalisation des droits et des chances" du 11 février 2005 définit avant tout un "droit à la compensation", on constate une continuité de pensée qui trouve son origine même dans le choix et le contenu du mot handicap. On retrouve ici le fondement même de notre droit de la réparation : remettre la victime dans un contexte aussi proche que possible que celui qu'elle connaissait au moment du fait dommageable.

La "naissance de la Réadaptation", selon l'expression d’Henri-Jacques Stiker (2), se situe après la première guerre mondiale, devant l'afflux des mutilés et autres victimes de la boucherie sanglante de 14-18. Ces nouveaux infirmes ont bénéficié d'un regard différent de la part de la nation qu'ils avaient si bien défendue. Héros et invalides à la fois, ils méritaient le respect et la considération; la société avait aussi un devoir de leur faire une place dans la Nation qu'ils avaient contribué à sauver. Un droit nouveau s'est fait jour : celui de bénéficier d'une nouvelle chance, de se "re-adapter", de retrouver une place, sinon "sa" place dans la vie sociale, dans la participation sociale collective. "La guerre a ôté, il va falloir rendre. Le développement de la "pro-thèse" date de cette guerre, dite première guerre mondiale. Mais la prothèse, ce n'est pas seulement ces morceaux de bois, de fer, de plastique maintenant qui remplacent la main ou le pied manquant. C'est l'idée même que l'on peut remplacer" (Stiker (2)).Ainsi, la réadaptation apparaît comme le moyen de re-insérer, de réaliser un objectif : l'intégration ou, comme le propose la Déclaration de Madrid de 2002 (3), par opposition à l’exclusion : l'inclusion.

Au lendemain de l’autre guerre mondiale qui a vu survivre un nombre encore plus grand de blessés, aux Etats-Unis, en 1947, une spécialité de Rehabilitation Medicine se crée à l'Université de New York avec une Chair, elle est confiée à au Docteur Howard Rusk (1). La dénomination de « Médecine physique » qui semble exclure les champs psychologiques et sociaux sera l’objet de débats animés dès les origines de cette spécialité. Rusk fera accoler le terme de « réadaptation » en 1951 à celui de « Médecine Physique » pour décloisonner un énoncé alors ressenti comme réducteur. “If rehabilitation is going to ignore the emotional problems of the disabled, then I’ll go back to internal medicine, which is my first love. We had a long discussion in which I explained again that rehabilitation was neither a purely psychiatric nor a purely physical-medicine concept; it was a total concept to meet the total needs of a disabled person.” (« Si la réadaptation doit ignorer les problèmes émotionnels des personnes handicapées, alors je retournerai à la médecine interne qui fut ma première passion. Nous avons eu une longue discussion où j’expliquais de nouveau que la réadaptation n’était ni un pur concept psychologique, ni un pur concept de médecine physique ; c’est un concept global pour prendre en compte les besoins globaux de la personne handicapée. » (1)

C'est 20 ans plus tard, à Paris, que l'on créera la spécialité de Rééducation et réadaptation fonctionnelle et une chaire éphémère (1968) de rééducation motrice confiée au Professeur André Grossiord. C’est dans sa leçon inaugurale ; le 13 mars 1968, publiée aux éditions Masson, que les notions de rééducation est de réadaptation sont clairement exposées. « J’en dirai autant du mot « réadaptation » (il venait d’expliquer le sens du mot rééducation) dont la portée me paraît plus générale, impliquant aussi les démarches de la réadaptation sociale. En fait, ces deux termes nous suffisent et nous pouvons laisser réhabilitation au vocabulaire pénal »(4)

La diffusion du mot s'est faite progressivement au fur et à mesure que Handicap remplaçait infirme, incapable et inadaptation. Plusieurs revues prenaient ce titre, c’est le cas de Réadaptation il y a plus de cinquante ans, dans laquelle Jean Savy un joué un très grand rôle et qu’il a dirigé jusqu’à la veille de sa mort, Réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale (Institut de Réadaptation de Nancy), les Annales de Médecine Physique et de Réadaptation, revue de la Société nationale de Médecine Physique et de Réadaptation et la nôtre, le Journal de Réadaptation médicale aux Editions Masson dont nous fêtons les 30 ans en 2010.

Le mot figurera dans la définition européenne de cette spécialité : « La Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) a pour objectifs de mettre en œuvre et de coordonner toutes les mesures visant à prévenir ou réduire, au minimum inévitable, les conséquences fonctionnelles, subjectives, sociales et, donc, économiques d’atteintes corporelles par maladie, accidents ou, du fait de l’âge. »

Au Québec, dans un rapport remarquable « À part égale » (1984) de l’Office des personnes handicapées du Québec, Patrick Fougeyrollas (5) propose : « L’intervention d’adaptation ou de réadaptation est le regroupement, sous forme d’un processus personnalisé, coordonné et limité dans le temps, des différents moyens mis en œuvre pour permettre à une personne handicapée de développer ses capacités physiques et mentales et son potentiel d’autonomie sociale ».

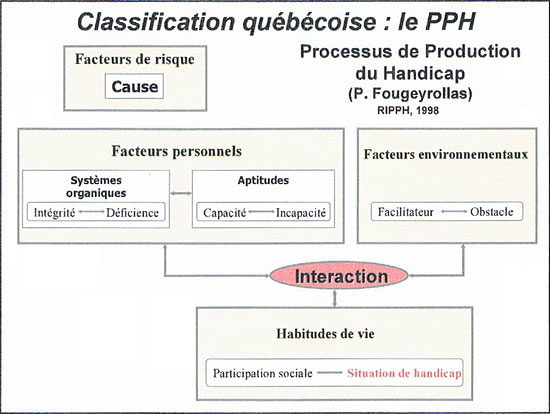

Présentation du processus de production des handicaps, schéma québécois d’identification et non de classification comme il est dit du handicap, présenté avec un emprunt au Système d’identification du handicap (SIMH, Hamonet et Magalhaes, 1999) : les situations de handicap. Document Centre national études et de recherche sur les handicaps et l’inadaptation (CTNERHI, Centre Collaborateur OMS pour la CIF en langue française, Catherine Barral, Lyon, 24 avril 2009 ).

Que faire de ce mot à l’époque de l’anglicisation des sciences et des médias et de l’éclatement des pratiques de santé et du social, du remplacement de rééducation par médecine physique et des abus de langage multiples ?

La réadaptation s'inscrit dans un contexte sociétal général dans lequel la dissolution et l'altération du lien humain à tous les niveaux de la vie sociale (famille, travail, école) "fabriquent" de l'exclusion et de la violence. Ceci était déjà bien perçu par René Lenoir, le « père » de la première loi française sur le Handicap, lorsqu'il écrivait en 1974 : « L'inadaptation sociale s'accroît comme une lèpre; aucune classe sociale, aucun âge ne sont indemnes » (6).

Tout d’abord, notre Journal est directement concerné par son titre. Que recouvre-t-il aujourd’hui ? S’agit-il d’une spécialité médicale ou bien recouvre-t-il tous les aspects de santé de la réadaptation, il concerne alors toutes les professions qui ont un rôle dans la rééducation et la réadaptation (Psychologues, neuropsychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes ; orthophonistes, psychomotriciens, orthésistes prothésistes, orthoptistes…) et les spécialités médicales telles que la Psychiatrie, la gériatrie, la médecine du travail, la médecine du sport. En fait, cet esprit, cette préoccupation, cette attitude de la réadaptation doit imprégner toutes les démarches de santé en leur donnant une dimension humaine et éthique. Le terme de Médecine de réadaptation étant alors, celui qui convient pour désigner la pratique des médecins spécialistes de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR).

Il convient donc de donner une définition générale de la Réadaptation au sein de laquelle se situe la MPR. Nous proposons celle-ci : "C'est l'ensemble des moyens médicaux, psychologiques et sociaux qui permettent à une personne en situation de handicap, ou menacée de l'être, du fait d'une ou plusieurs limitations fonctionnelles de mener une existence aussi autonome que possible" (7,8). La réadaptation apparaît ainsi comme un processus lent et continu qui nécessite une organisation complexe transversale médicale et sociale bien intriquée et pas seulement juxtaposée.

La Réadaptation médicale fait appel aux moyens thérapeutiques de la Rééducation (Médecine Physique avec mais aussi de la Psychiatrie et de la Chirurgie fonctionnelle). La Réadaptation sociale fait appel à un ensemble de moyens qui permettent le maintien ou la reprise de la vie quotidienne, familiale, d'études ou de travail. Le succès de la démarche de réadaptation repose sur une excellente articulation médico-sociale entre le système de soins et la vie sociale.

L'objet de la Réadaptation est de procurer à l'individu une autonomie aux divers niveaux fonctionnel, subjectif et social qui ne doit pas être opposée à la notion de dépendance puisque la dépendance d'une aide technique, médicamenteuse ou humaine permet précisément de trouver, retrouver ou maintenir l'autonomie.

Cette autonomie doit aussi être acceptée par les autres, ce qui pose la question essentielle de la discrimination inscrite profondément dans notre culture, nos préjugés et nos croyances face aux personnes en situation de handicap. Le législateur en a tenu compte en introduisant, dès 1992, la non-discrimination dans ses textes aux Etats-Unis et, plus récemment, mais trop timidement, en France depuis la loi du 11 février 2005.

Une question, linguistique, celle-ci, se pose : la tendance envahissante d’utiliser les termes anglais, surtout dans le monde médicalisé a conduit à substituer à rééducation ou réadaptation le terme anglais « rehabilitation », emprunt par l’anglais d’un terme français dont le sens a évolué en français de France. C’est ainsi que les pneumologues parlent de « réhabilitation respiratoire » et les cardiologues de « réhabilitation cardiaque ». Nous avons constaté, à l’occasion de deux missions universitaires pour évaluation de projets de LMD (licence, maîtrise-master et doctorat) au Québec que le sens du mot réadaptation, dans l’esprit de professionnels physiothérapeutes ou ergothérapeutes rencontrés, s’est restreint au sens que nous donnons à rééducation. La rééducation-Réadaptation va-t-elle se fondre dans la Rehabilitation ? Cette fusion créerait une confusion qui ne ferait qu’accroître l’anarchie langagière qui caractérise le handicap et la réadaptation dont on essaye de sortir à grand peine et nuirait à l’objectif d’inclusion que se sont données les grandes associations françaises, européennes et africaines.

Schéma conceptuel proposé par la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (OMS 2001). Présentation Catherine Barral, Lyon, 24 avril 2009, CTNERHI - Centre Collaborateur OMS pour la CIF en langue française.

L’une des missions principales de l’Organisation mondiale de la santé est de mettre à jour, tous les 10 ans, une classification des maladies (CIM), sorte de registre commun aux pays membres pour établir de façon cohérente, de statistiques mondiales sur les maladies et tout particulièrement les épidémies (ceci a été d’actualité l’hiver 2009). Ces classifications sont descendent en droite ligne des premières classifications médicales, faîtes sur le modèle des botanistes (tous les médecins l’étaient à cette époque) du 18ème siècle Boissier de Sauvages, Linné, Cullen, Sagar en Moravie (9,10).

C’est dans les années 1970 qu’une fonctionnaire française de l’OMS à Genève, Odile Bibeau, a eu l’idée d’établir un registre complémentaire sur les handicaps, ne sachant pas que si les maladies peuvent s’imaginer en classes, genres et espèces, ceci n’est pas possible pour les situations de handicap qui sont, avant tout, déterminées par un environnement variable et non pas des constantes (Pierre Minaire). Une mission a été confiée conjointement à un médecin français de réadaptation, le Professeur André Grossiord et à un rhumatologue et épidémiologiste britannique Philip Wood. Un premier projet a été élaboré et présenté à Rennes en 1975. Pare la suite, André Grossiord a du abandonner pour des raisons de santé ; Wood est resté seul. Il a présenté, en 1980, un rapport, en anglais, qui n’a pas été traduit officiellement par l’OMS, des travaux effectués par le groupe qu’il a appelé « Classification internationale des handicaps » (11). C’était un document bien imparfait, à discuter, qui n’a jamais été accepté par les instances de l’OMS en tant que document officiel de classification. Certains gouvernements, dont celui de la France et de la Hollande, ont voulu l’imposer prématurément, ce qui a créé une très grande confusion linguistique et sémantique, chacun voulant y voir ce qui lui convenait. Ceci a beaucoup gêné la progression de la réadaptation, La plupart de ceux qui en parlaient, n’avaient jamais même lu les définitions de Wood et se basaient sur de libres interprétations. Finalement un compromis s’est établi entre les « woodiens », partisans du handicap conséquence d’une déficience par mauvais état de santé et « situationnistes », partisans d’une définition sociale de non participation du fait d’un environnement physique ou humain hostile. En 2001 est sortie la CIF (12) ; le titre était un progrès en reliant handicap et santé, ce qui confère à cette dernière son juste caractère médico-social. Le contenu reste confus, redondant et souvent incompréhensible. Il est remarquable que le mot réadaptation n’apparaisse pas et qu’il soit absent du lexique très complet de la dernière édition 2008 (version pour l’enfant et l’adolescent) alors que le mot ongle est référencé 6 fois. Il est impossible de s’en servir pour identifier et plus encore pour évaluer le handicap ce qui est pourtant la première démarche en réadaptation. L’Organisation mondiale de la santé, dans la poursuite de la tradition qui est la sienne, celle de la maladie, n’a pas su apporter à l’un des plus importants problèmes du vingt et unième siècle, les situations de handicap, conséquences pour beaucoup des succès sur les maladies, une démarche cohérente reliant le médical et l’inclusion sociale. Le danger du formalisme des classifications et de ceux qui en assurent la promotion, au service d’une institution plutôt que des demandes personnes concernées est de contribuer à enfermer les personnes en en situation de handicap dans un cadre administrativement rigide tout en négatif qui va régir leur position dans la société, Ce sont d’autres organismes de l’ONU ou de l’Europe qui ont, dans ce domaine, stimulés efficacement par des associations responsables, réussi les plus belles avancées conceptuelles, éthique et humanistes.

Les concepts de handicap et de réadaptation sont des concepts fragiles qui font l'objet de rejet ou d'appropriation. Ils doivent être définis avec soins pour jouer pleinement leur rôle dans une perspective moderniste et globale de la santé humaine. Réadaptation introduit une nouvelle dimension que l'on peut schématiser de la façon suivante :

L’approche de la maladie : Signes  Diagnostic

Diagnostic  Traitement

Traitement  Guérison avec ou sans séquelles

Guérison avec ou sans séquelles

Celle du handicap : Handicap  Réadaptation

Réadaptation  Autonomie avec ou sans dépendance

Autonomie avec ou sans dépendance

On se rapproche ainsi du concept de santé développé par René Dubos (13) : "Etat physique et mental relativement exempt de gênes et de souffrances qui permet à l’individu de fonctionner aussi longtemps que possible dans le milieu où le hasard ou le choix l’ont placé". Être en bonne santé, c’est aussi ne pas être et ne pas s’imaginer être en situation de handicap. Ainsi la notion d’absence de situation de handicap, objective et subjective, se substitue à la notion trop vague de qualité de vie. L’adaptation réadaptation, les situations de handicap lorsqu’elles apparaissent se présentent comme de remarquables indicateurs de bien-être social pour tous comme l’écrivait déjà Claude Veil en 1968 (14) : "Les handicapés fonctionnent comme révélateurs" du fait de l’étroitesse de leur marge d’adaptation. C’est dire combien cette démarche est un progrès pour tous ainsi que le souligne la Déclaration de Madrid "Non discrimination plus action positive font l’inclusion sociale", signée par 600 représentants du monde du handicap et de la réadaptation en Mars 2002 (3). On est bien au delà de la pitié dont on sait qu’elle peut être dangereuse (15).

Une longue recherche commencée, dès 1971 de façon « communautaire » avec la Mairie de Créteil pour rendre accessible à tous une Ville en pleine expansion et en chantier a abouti au cours des années 1980 à la notion de situation de handicap avec une approche tri puis quadridimensionnelle schématisée ci-dessous et définie ainsi :

« CONSTITUE UNE SITUATION DE HANDICAP LE FAIT, POUR UNE PERSONNE, DE SE TROUVER, DE FAÇON DURABLE OU TEMPORAIRE, LIMITÉE DANS SES ACTIVITÉS PERSONNELLES OU RESTREINTE DANS SA PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE, QUI RESULTE DE LA CONFRONTATION ENTRE, D’UNE PART SES FONCTIONS PHYSIQUES, SENSORIELLES, MENTALES ET PSYCHIQUES EN CAS D’ALTERATION DE L’UNE OU PLUSIEURS D’ENTRE ELLES ET, D’AUTRE PART, LES CONTRAINTES DE SON CADRE DE VIE ».

Cette phrase de Molière pourrait servir de conclusion en sachant que notre époque n’est pas à la clarification des concepts mais il faut persévérer :

« ...et, en effet, puisqu'on doit discourir des choses et non pas des mots, et que la plupart des contrariétés s'ensuivent de ne pas entendre et d'envelopper dans un même mot des choses opposées, il ne faut qu'ôter le voile de l'équivoque et regarder… » (Molière, préface de "Tartuffe")

(1) Rusk H., A World to Care For, Ramdom House, New York, 1977.

(2) Stiker H.J., Corps infirmes et société, Aubier, Paris, 1982.

(3) Déclaration de Madrid, mars 2002 (voir le texte sur le site de Daniel Calin).

(4) Grossiord A., Chaire de clinique de rééducation motrice. Leçon inaugurale. Paris, 13 mars 1968, Masson, 1968.

(5) Fougeyrollas P., À part égale, OPHQ, Drummondville, Québec.

(6) Lenoir R., Les exclus, Editions du Seuil, Paris, 1974.

(7) Hamonet Cl., De Jouvencel M., Handicap, les mots pour le dire, les idées pour agir, Connaissances et Savoirs, Paris, 2005.

(8) Hamonet Cl., Les personnes en situation de handicap, col. « Que sais-je ? », PUF, 6ème édition, Paris, 2010.

(9) Boissier de Sauvages F., Nosologie méthodique, dans laquelle les maladies sont rangées par classes, suivant le système de Sydenham, & l’ordre des botanistes. Selon les aphorismes de Sydenham et la méthode des Botanistes. Hérissant le fils, Paris, 1771.

(10) Pulteney R., Revue générale des écrits de Linné, Buisson libraire, Paris, 1789.

(11) Classification internationale des Handicaps, OMS, Genève, 1980.

(12) Classification internationale de la fonctionnalité des handicaps et de la santé, OMS, Genève, 2000.

(13) Dubos R., L’homme ininterrompu ? Denoël, Paris, 1972.

(14) Veil Cl., Handicap et société, Flammarion, Paris, 1968.

(15) Zweig S., La pitié dangereuse, Grasset, Paris, 1939.